第7回 百人一首を覚えてみよう!

古典原文

ちはやぶる 神代も聞かず 龍田川

から紅に 水くくるとは

現代語訳(小学生向け)

神さまの時代でも、こんなふしぎなことは聞いたことがない。散った紅葉が、龍田川の一面に浮いて、まるで真っ赤な染め物のように川の水を染めているなんて。

子ども向けの解説

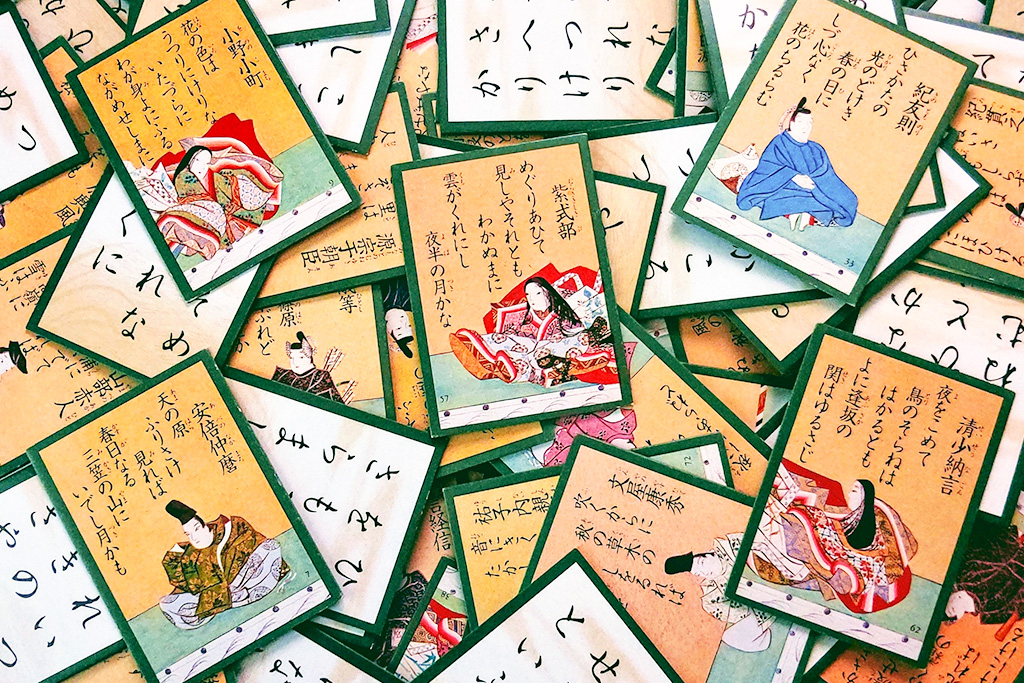

お正月の「かるた遊び」で使われる百人一首。今は漫画やドラマなどで知っているよ、という人もいるかもしれません。今回はこの百人一首について紹介します。

百人一首とは「和歌集」と呼ばれています。以前紹介した俳句は「五・七・五」のリズムで季語を入れるのが決まりでしたが、和歌は「五・七・五・七・七」の三十一音で作られます。四季の風景や恋の歌など、歌人が自分の気持ちや風景などを表現します。

百人一首は、その時代の代表的な和歌の名人百人を選び、一人につき一首を選んで作った和歌集です。百人一首には、実はいろいろな種類がありますが、そのなかでも、お正月のかるた遊びで使われるのが、「小倉百人一首」と呼ばれるものです。今、百人一首といえば、みなさんが思い浮かべるのはほぼこの「小倉百人一首」ですね。鎌倉時代の歌人藤原定家(ふじわらのていか)によって選ばれたと言われています。

冒頭の「ちはやぶる」の和歌は、秋の山の紅葉の様子を歌ったものです。

龍田川は、今の奈良県を流れる川です。散った紅葉が川いっぱいに広がり、まるで赤い模様のきもののように見えた――その美しい風景に感動して詠まれたものです。

感動やその時々の思いを三十一文字という決まった形で表現することに昔の歌人たちの工夫が見えてきます。

冒頭の和歌の「ちはやぶる」とは、「枕詞(まくらことば)」と言われるもので、ある言葉を続けるための決まり文句のようなものでした。

「ちはやぶる」は「神」に続く言葉で、和歌を聞いている人たちは「ちはやぶる・・・」という音を聞くと、次に「ああ、神が続くのだな」と予想することができました。「ちはやぶる」自身の意味は、勢いのある、荒々しいという意味の言葉です。

親世代・祖父母世代向けの解説

百人一首は、百人の歌人の和歌を一首ずつ選んでまとめた歌集です。中でも有名なのが、鎌倉時代の歌人藤原定家が選んだ小倉百人一首です。小倉百人一首は、室町時代には歌道の入門書として一般的に広まり、多くの注釈書も作られました。

江戸時代には、絵入りの「歌かるた」として人々に知られるようになったと言われています。

百人一首には「ちはやぶる」の歌だけでなく、様々なエピソードを持つ有名な和歌が多数収録されています。また、和歌独特のリズムで唱えやすく、音読し覚えることで脳の活性化にもつながります。

これからお正月に向けて、子供達と一緒に百人一首の和歌の中で、覚えやすいもの、気に入ったものを覚えて暗誦したり、どんな風景や気持ちを歌ったものか、どんなところが気に入ったのかを紹介したりしてみませんか。

古典の言葉の美しさを感じながら、楽しく学べる時間になるはずです。

記事作成者

長尾 一毅 (ながお かずき)

15年以上にわたり小・中・高校生の国語指導を担当。読解力こそ全教科の基盤と考え、集団授業から個別家庭教師まで多様な教え方を実践し、生徒の理解度に応じた指導を行う。脳科学の知見を交えた問いかけと対話を重ねることで、「自分で考え抜き、答えを導き出す」習慣を育む指導に定評がある。