第3回「つれづれなり」を漢字で書くと?

古典原文

つれづれなるままに、日ぐらし すずりに向かひて

心にうつるよしなしごとをそこはかとなく書きつくれば、あやしうしてものぐるをしけれ。

―吉田兼好『徒然草』

現代語訳(小学生向け)

することもなく、ひまなのにまかせて、一日中すずりに向かって、心にうかんでくる、なんでもないことを、なんとなく書きつけていると、なぜかわからないが、気持ちが高ぶってくることだよ。

小学生向けのポイント解説

「つれづれなり」という言葉は、「たいくつだ、することがないままに」という意味です。「つれづれ」とは「連れ連れ」とも書いて、同じことがずっと続くという意味にもなります。「つれづれなり」は、漢字で書くと「徒然なり」となります。でも、ここに使われている「徒」という字は、今「生徒」という漢字に使われている「学生」という意味の「徒」ではないのですよ。

「徒然草」は今から約700年前に、吉田兼好というお坊さんが、毎日の中で考えたこと、心に残ったことを集め、書き残した「随筆」と言われるジャンルの作品です。前回の「枕草子」と同じ種類の作品です。

大人向けの解説

「つれづれなり」とは「徒然なり」と漢字では表記します。また、「つれづれなり」は「同じ状態が長く続く、変化がないさま」という様子も表します。「徒」という言葉は、他の古典単語においても「あだなり」という意味の言葉で使われています。これは、「いたずらに・むだに」という意味の単語です。この「徒」という単語は「無益なこと。むなしい。おろそかなこと。」という意味があります。現在使われている「生徒」の「徒」とはまた別の意味になります。

「徒然草」は鎌倉時代に成立した作品であり、もともと宮中に仕える役人であった吉田兼好が、出家した後、様々な知見などを書き留めた随筆です。彼の人生観、自然観が集約された「枕草子」、「方丈記」と並ぶ三大随筆に数えられています。「つれづれなり」の「徒」のように、今のよく使われる使い方とは違った使われ方をする漢字があります。ある漢字を見て、そこにはどのような意味があるか、お子様や生徒様と話し合うことで子どもの知的好奇心が高まることでしょう。

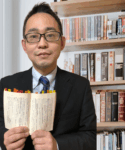

記事作成者

長尾 一毅 (ながお かずき)

15年以上にわたり小・中・高校生の国語指導を担当。読解力こそ全教科の基盤と考え、集団授業から個別家庭教師まで多様な教え方を実践し、生徒の理解度に応じた指導を行う。脳科学の知見を交えた問いかけと対話を重ねることで、「自分で考え抜き、答えを導き出す」習慣を育む指導に定評がある。