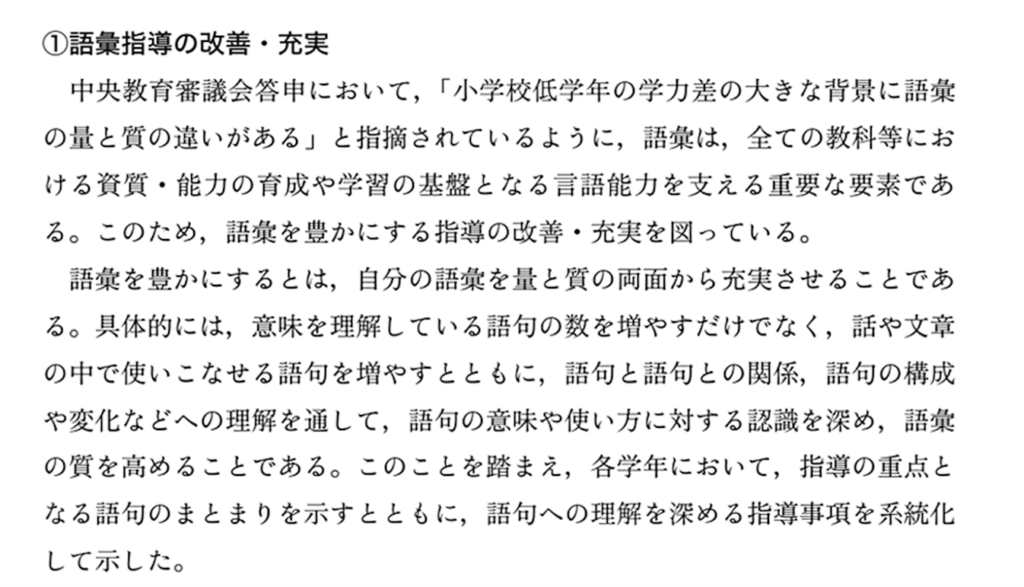

中央教育審議会(平成28年)答申には「語彙指導の改善・充実」として次のように書かれています。

中央教育審議会(平成28年):『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)』P86

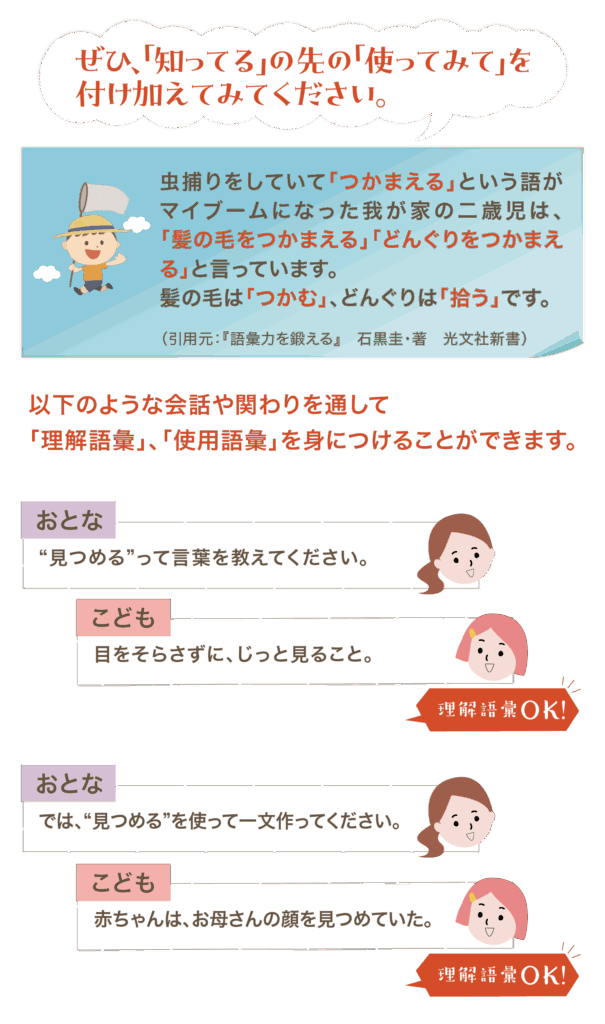

つまり、語彙を「知っていること」と「使えること」の2つの視点が大切だということです。

「知っている」とは、聞いたり読んだりするとき理解できることば・語彙のことで「理解語彙」と呼ばれています。

また、「使える」とは、話をしたり、書いたりするとき使うことができることば・語彙のことで「使用語彙」と呼ばれています。

理解語彙を増やし、使用語彙にしていくことこそが語彙力の要となり、語彙力とは、ただ単に「知っている言葉の数が多いこと」ではなく、「話や文脈に合わせて適切な語を選択する力があること」だと言えます。

文字をまだ書くことができないこどもへは、読み聞かせを通して、ことばの意味を予想させること、またその言葉を使い表現させることを取り入れると良いでしょう。

小学生においては、学校の教科書に出てくる語彙について、先の会話例のように問いかけをすることで、語彙の力を育むことができます。また、国語科の教科書に限らず、他の教科で登場する語彙も同様に、会話を通して語彙の力を育むことができます。

※個人情報の登録なし・無料で閲覧いただけます

記事協力:株式会社インフィニットマインド