第4回 俳句を作ってみよう!

古典原文

月日は百代の過客にして

行き交う年もまた旅人なり。

―松尾芭蕉「おくのほそ道」

現代語訳(小学生向け)

月日はずっと昔から旅をしている旅人のようなものだ。

毎年めぐってくる年も、行ったり来たりする旅人のようなものだ。

子ども向けの解説

「百代の過客」とは「永遠の旅人」という意味です。時間はずっと流れ続けている、いわば、ずっと旅をしつづけている旅人のようなものだとたとえた表現です。

「おくのほそ道」は今から300年ほど前の江戸時代、松尾芭蕉という人が書いた旅物語です。芭蕉が今の東北地方を旅したときにおとずれたいろいろな場所のことを記録してあります。この東北地方の事を、昔は「奥州」と呼んでいました。「おく」とは「奥州」のことです。芭蕉は旅を愛した人でした。この文からもそれが伝わってきますね。

芭蕉は、俳句をとても上手に作る人でした。俳句は季節の言葉(季語)を入れた、五・七・五の十七音でつくる短い詩のことです。彼の俳句は、たとえば「静けさや岩にしみいる蝉の声」などが有名です。夏休み、いろいろ旅行したときのことを五・七・五の俳句にして表現してみてはどうでしょうか。

親世代・祖父母世代向けの解説

江戸時代の俳人松尾芭蕉の紀行文「おくのほそ道」の冒頭の一節です。

芭蕉は約5ヶ月の間、奥州地方(東北地方)を弟子の曽良と旅し、そのときに感じたこと、見た景色、詠んだ俳句などを記しました。芭蕉は五・七・五の発句とよばれる短い形の詩を芸術まで高めたといわれています。旅先で、芭蕉は俳句を詠むだけでなく、そこにいた人々と俳句を作り合い、彼らと交流を深めました。

「静けさや岩にしみいる蝉の声」「夏草やつはものどもが夢の跡」などが芭蕉の俳句として有名です。五七五の十七音と季語を用いるという原則のもと、短い字数でさまざまな情緒を表現しました。夏、いろいろな所へ旅行したときのことを五・七・五の俳句の形でお子様たちと作りあってみてはいかがでしょうか。作りにくいときは、季語は必ずしも入れる必要はない、という形をとってみるのも一つの手ですよ。

7月18日には「脳力道場 大人の教養シリーズ【古文編】奥の細道・その一」を出版いたしました!

音声による聞き取り・音読トレーニングを取り入れた、古文の学び直しとともに、ワーキングメモリーのトレーニングも行うことができる画期的な脳トレ教材です!

題材は今回取り上げた、学び直したいという要望の多かった「おくのほそ道」です。ぜひ一度お試しください!

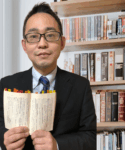

記事作成者

長尾 一毅 (ながお かずき)

15年以上にわたり小・中・高校生の国語指導を担当。読解力こそ全教科の基盤と考え、集団授業から個別家庭教師まで多様な教え方を実践し、生徒の理解度に応じた指導を行う。脳科学の知見を交えた問いかけと対話を重ねることで、「自分で考え抜き、答えを導き出す」習慣を育む指導に定評がある。