学習にスムーズに取り組むことができない子どもたちが増えている

学習にスムーズに取り組むことができない子どもたちが増えていることが多くの教育関係者の関心事となっています。「子どもはそんなもんでしょ」という大人の解釈にも一理ありますが、学校やスクールの先生方が教育の現場で感じているその違和感はどうも奥が深いようです。

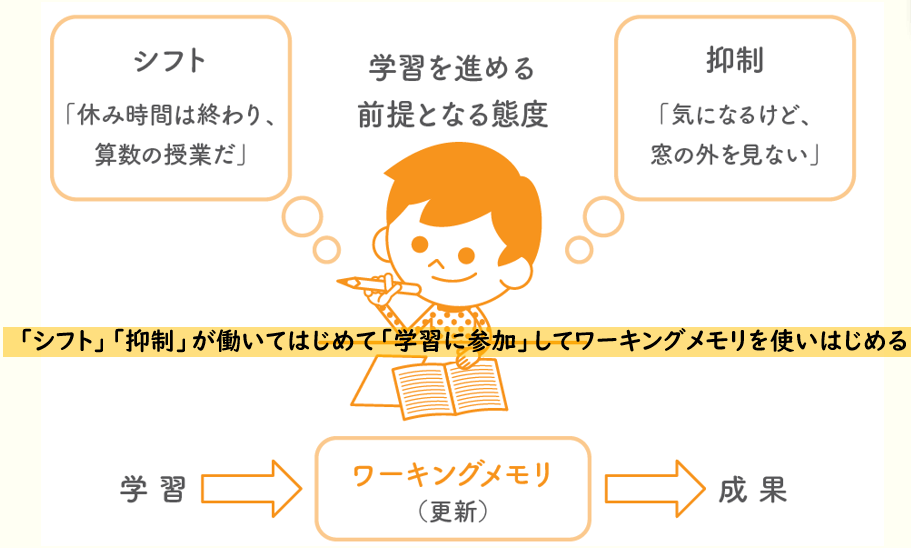

授業に「参加」できていない子どもたちが多いのです。「参加」というのは、「切り替え」と「抑制」ができてはじめて学習に参加するということになります。

一般社団法人ワーキングメモリ教育推進協会では、「参加」について、上の図で解説しています。「切り替え」と「抑制」ができて、はじめて学習に「参加」することができます。先生方が教育の現場で感じる「違和感」の正体は、この「参加」にあります。つまり、「切り替え」と「抑制」ができない、または十分でない子どもたちがいる、ということです。

子どもは一人ひとり異なり、それぞれに個性があります。したがって、「参加」ができない子どもの原因も一人ひとり異なります。食事の問題なのか、学習に「参加」する直前に何か嫌なことがあったのか、睡眠の問題か、長時間に及ぶゲームの影響か、学習環境が集中できない環境なのか、等、保護者様と先生方が一緒になって、思い当たる原因を洗い出して、じっくりと対処していくことが求められます。

記事作成者

秦 有樹

株式会社Progress CEO / 株式会社インフィニットマインド 代表取締役

大学卒業後から現在に至るまで民間の教育機関で講師、フランチャイズ事業、総務、マーケティング、教材開発など幅広く職務に従事する。

2023/9/11 「ワーキングメモリを鍛える ながら脳トレ30」を出版。(4書店でビジネス書部門売上No.1を獲得)